C’est l’histoire de Mateo Blanco

(Lluís Homar), ancien réalisateur devenu aveugle il y a quatorze ans et

désormais scénariste sous pseudonyme pour d’autres. Il est aidé dans sa vie

quotidienne par Judith (Blanca Portillo), qui était son assistante et par Diego

(Tamar Novas), le fils de celle-ci. Suite à une overdose accidentelle dans la

boite de nuit où il officie en tant que DJ, Diego est hospitalisé. Judith étant

en déplacement à ce moment-là, Mateo, malgré son handicap, se rend à son chevet

et en profite pour lui raconter son histoire, notamment sa relation

passionnée avec Magdalena, dite « Lena » (Penélope Cruz), qui fût l’actrice

principale de Filles et Valises, son dernier film avant l’accident lui ayant fait

perdre définitivement la vue et l’amour de sa vie.

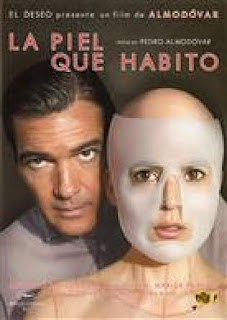

Pour ce qui sera probablement le dernier Almodóvar chroniqué sur ces pages, je conclus sur une bonne note. C’est vrai qu’il est bon, ce con. Enfin, pourquoi « ce con », d’ailleurs ? Un type qui met un titre de Can (Vitamin C), le meilleur groupe de l’histoire (du moins de ses débuts jusqu’au départ de son second chanteur, le japonais Damo Suzuki), dans sa B.O ne peut pas être foncièrement mauvais (à part peut-être le paranoïaque et manipulateur Alain Soral, également très fan du groupe. C’est qu’il a toujours eu un faible pour les Allemands, « Soso »…). Mais je digresse. Donc oui, notre cinéaste ibérique sait nous torcher des scénarios alambiqués, passant avec virtuosité d’une époque (années 90 et 2000) ou d’un genre (comédie, mélodrame, thriller) à l’autre, avec toute une galerie de personnages. Un cinéaste à succès et son assistante, une secrétaire rêvant de devenir actrice maquée avec un richissime homme d’affaires qui deviendra le producteur de son premier film, réalisé par ledit cinéaste… Ces Etreintes brisées mêlent donc triangle amoureux (le réalisateur, l’actrice, le producteur), mise en abyme, passion, vengeance, trahison et remords. Difficile de ne pas voir dans le couple formé par le réalisateur Harry Caine / Mateo Blanco et son actrice Lena une transposition de celui d’Almodóvar et Cruz. Le « film dans le film » Filles et Valises est d’ailleurs un décalque parfaitement identifiable de Femmes au bord de la crise de nerfs (le Gaspacho bourré de somnifères, le lit brûlé, la valise de cocaïne…). Intérieurs toujours très soignés et beaux plans extérieurs de Lanzarote (îles Canaries). Il manque toutefois une pointe d’émotion et de folie pour effleurer le sans-faute.